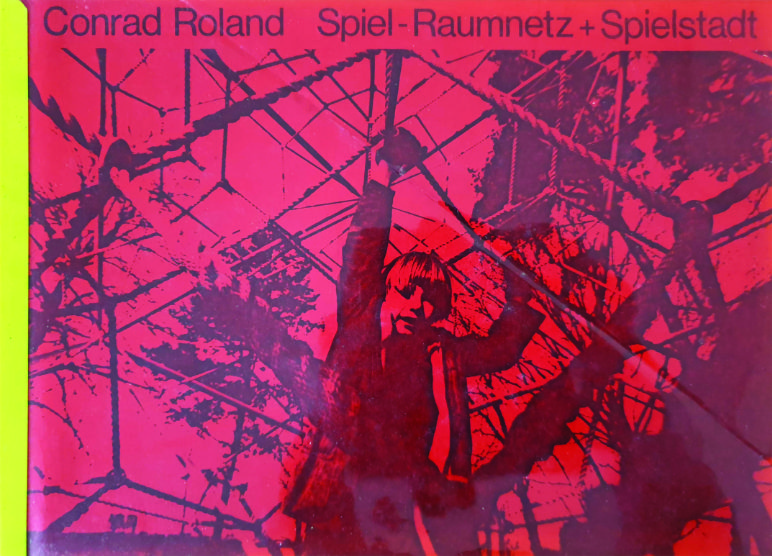

Spielraumnetze *02

Großes Spielraumnetz bei der Kinderparty 1971 in der Deutschlandhalle in Berlin-Charlottenburg

1971 schrieb Conrad Roland in seiner im Selbstverlag erschienen Broschüre, seine „Spielraum-Netze“ seien „eine natürliche und entscheidend wichtige Vorstufe für eine zukünftige sozialistische Wohn-, Arbeits-, Erholungs- und Spielwelt“. 1 Ein hoher Anspruch – aber war es wirklich ein erzieherischer Impuls, der den Architekten und Ingenieur dazu bewog, sich nicht mehr nur mit gigantischen Hochhauskonstruktionen und hängenden Städten zu beschäftigen, sondern Spielgeräte herzustellen? Oder war es eher ein Schritt aus der Not heraus?

Seine ambitionierten Entwürfe für variable Raumstädte mit modularen Wohnelementen waren fern jeder Realität, seine Dissertation stockte – und das Geld wurde knapp. Götz Aly, Historiker und Schwager Rolands, erinnert sich an ein Gespräch bei „Zigarettenqualm und Gin“ 2 im Winter 1969/70, in dem er dem desillusionierten Roland riet, seine Luftschlösser zunächst im Maßstab für Kinder umzusetzen. Aly bezeichnete sich deshalb selbst später als „Hebamme für die Verwirklichung der genialen Idee eines höchst kreativen, nicht immer einfachen, liebenswerten Menschen“. 3 Bei aller theoretischen Überhöhung der Kletternetze dürfte der Schritt in die Praxis also eher pragmatisch als programmatisch motiviert gewesen sein.

Die Deutsche Bauzeitung beschrieb die Geburtsstunde der Spielraumnetze in einem Rückblick mit den Worten:

„Wollte er den Gedanken nicht sterben lassen, Minimalnetze nicht nur zur Überspannung von Fabriken und Sportanlagen zu nutzen, sondern sie als gefahrloses Spielgerät den Kindern zur Verfügung zu stellen, musste er den Bau des ersten Klettergerüstes selber in die Hand nehmen. So entstand quasi als Nebenprodukt von Frei Ottos Montreal- und Olympiazelten die Klettergerüstproduktion von Conrad Roland.“ 4

Eine Zeit, die spielen wollte

Was auch immer die Motivation gewesen sein mag, Anfang der 1970er Jahre fielen Rolands kühne Kletterkonstruktionen auf fruchtbaren Boden. Städte litten unter Baulandmangel und explodierenden Grundstückspreisen, neue Großsiedlungen schossen aus dem Boden – doch für Kinder blieben oft nur lieblos gestaltete Restflächen. „Die Gefährdung und die Raumnot des Kindes sind einer der alarmierendsten Aspekte des ‚geplanten Chaos‘, das sich Architektur und Städtebau nennt“, 5 hieß es treffend in einem Artikel in DIE WELT vom März 1971. Roland beobachtete diese Misere mit scharfem Blick und beißender Ironie: „Kinder kann man zum Glück nicht zum Spielen zwingen“, schrieb er, „wenn ihnen ein Spielplatz oder ein Spielgerät nicht gefällt, so folgen sie allein ihrer Lust und suchen sich etwas Besseres.“ 6

Was als einfaches Kletterspiel begann, wurde – in der gestalterischen Ausarbeitung und funktionalen Erweiterung – zum wandelbaren Raumgebilde für den häuslichen Garten und für alle Lebenslagen. Vom Kletternetz bis zum Pavillon, vom Babyspielgerät bis zur Hängebar für Jugendliche – die Nutzungsoffenheit war Programm. Im Katalog war später augenzwinkernd vom „Super-Möbel“ die Rede:

„Nicht nur Kinder, sondern vor allem auch Eltern und andere ernsthafte Leute werden unerwartetes Vergnügen an diesen neuen Zitter-, Wackel- und Schaukelnetzen entdecken, am Herumklettern und Hangeln für Früh- und Abendsport wie am Sitzen, Liegen, Dösen und Schlafen auf und im Raumnetz in verschiedenen Ebenen und Stellungen“. 7

Diese unkonventionellen Anregungen waren mehr als Marketing: Sie spiegelten einen Zeitgeist wider. Rolands Netze waren Ausdruck einer Gesellschaft im Umbruch, in der auch Spielräume politisch, gestalterisch und erziehungswissenschaftlich neu gedacht wurden – eng verwoben mit dem Wandel des pädagogischen Selbstverständnisses dieser Jahre: weg von autoritären Erziehungsstilen, hin zu einem Bild vom Kind als aktivem, kreativem Menschen. Ziel war es, Räume zu schaffen, in denen Kinder selbstbestimmt handeln, gestalten und ihre Umwelt erkunden konnten – frei von starren Vorgaben und mit Raum für Fantasie. Rolands Entwürfe waren eine geradezu beispielhafte räumliche Umsetzung dieser neuen Erziehungsideale: eine gestaltete Freiheit, die Kindern Selbstbestimmung und Kreativität im Spiel ermöglichte.

Dass 1971 mit seinem Riesen-Oktanetz ein Spielgerät den Sonderpreis des Bundespreises „Gute Form“ erhielt, war kein Zufall: Das Kind und seine Bedürfnisse waren deutlich in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Diskurses gerückt. Ziel des vom Bundeswirtschaftsministerium gestifteten Preises war es unter anderem, Design als ganzheitlichen Profilierungsfaktor im internationalen Wettbewerb zu fördern. Rolands Netz war somit nicht nur ein funktionales Spielgerät, sondern wurde zum Botschafter eines neuen Spiel- und Stadtraumverständnisses. Es verband ästhetische Qualität mit sozialem Anspruch und wurde zum weltweiten Exportschlager.

Vom Spielraumnetz zum Seilzirkus

Dabei ging es Roland anfangs weniger um das emotionale Wohlbefinden der Kinder, sondern um die Freude am Bauen, Erfinden und Experimentieren. Seine ersten Spielgeräte entstanden in seinem Wohnatelier in Berlin. Dort war sein Spielplatz, das Kind als Zielgruppe weniger Objekt pädagogischer Fürsorge, sondern Teil eines architektonischen Experiments.

1970 begann Roland mit ersten Versuchen, Raumnetze für Kinderspielplätze nutzbar zu machen. Diese sogenannten „Spiel-Raumnetze“ wurden in außenliegende Rohrgerüste gespannt. Im Rahmen der „Kinderparty“ auf dem Berliner Messegelände 1971 wurden seine Prototypen erstmals öffentlich erprobt begleitet von großem Medieninteresse. Gleichzeitig veröffentlichte Roland im Selbstverlag das Heft „Spiel-Raumnetz + Spielstadt“ mit Entwürfen und Überlegungen zur Weiterentwicklung. Parallel dazu arbeitete er noch an seiner Dissertation über Hängehäuser – bis er sie Mitte 1972 endgültig abbrach, um sich ganz der Serienproduktion zu widmen. Die Berliner Seilfabrik übernahm zunächst die Fertigung seiner Spielgeräte auf Lizenzbasis. In den Jahren 1972/73 meldete Roland zahlreiche Patente in acht Ländern an, u.a. für Mastfüße und Seilverspannungen.

Ein Jahr später folgte mit dem „Seilzirkus“ eine neue Generation von Spielgeräten: Statt auf äußere Rahmenkonstruktionen setzte Roland nun auf innere Mastrohre. Der große Dreimast-Seilzirkus wurde 1973 auf der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Hamburg gezeigt. 1974 gründete Roland seine eigene Firma Spielbau Conrad Roland, die ein Jahr später in Corocord Spielbau GmbH umbenannt wurde. Auf der IGA Mannheim präsentierte er mit dem Super-Zweimast-Seilzirkus die damals weltweit größte Spielstruktur. Es folgten internationale Aufträge – unter anderem in Abu Dhabi, Kuwait und Saudi-Arabien –, zahlreiche Neuentwicklungen mit Gummimembranen und Zubehör sowie eine Einzelausstellung in Hamburg. Der Vertrieb erfolgte mittlerweile international: in Europa, den USA, Japan, Singapur und Australien.

Bis 1980 entwickelte Roland eine Vielzahl von Raumnetzen und Seilzirkussen in unterschiedlichen Größen und Varianten. 1985 verkaufte er seine Firma an ein Konsortium, das die Produktion unter dem Namen Corocord Raumnetz GmbH weiterführte. 1987 präsentierte er auf der Bundesgartenschau in Düsseldorf das bis heute größte Raumnetz der Welt – ein weiterer Meilenstein in seinem Schaffen. 2006 bis 2008 ging das Unternehmen schließlich in den Besitz von Kompan über – die Marke Corocord wird 2019 endgültig eingestellt. Das ursprüngliche Programm ist heute nur noch in Teilen erhältlich.

Wenn Utopien im Alltag ankommen

Rückblickend sind Rolands fantastische Visionen von hängenden Städten auch auf der Ebene der Spielplätze utopisch. Die überbordende Fantasie einer Spielstadt mit Theatersaal und Spielstadtrat, mit kleinen bunten Häuschen, einem Spiegelsaal in luftiger Höhe und einer düsteren Höhle mit unterirdischen Gängen, dazu schwebende Straßen, ein Berg-und-Tal-Radweg, ein Postamt, ein Kino und Telefone überall im Netz und über allem ein buntes Dach, das sich öffnen und schließen ließ, 8 blieb ein Traum. Doch die dahinterliegende Idee einer Spielwelt, „die sich die Kinder in einem sehr großen Raumnetz selber bauen und immer wieder verwandeln, umbauen und neu bauen“ 9 können, wurde Wirklichkeit. Roland wollte ausdrücklich nicht, dass dies „ein Traum für reicher Leute Kinder“ 10 bleibt. Heute gehören seine Raum- und Seilnetze zum Spielplatzalltag und sind für alle zugänglich – weltweit und unabhängig vom sozialen Status.

MG, 12.04.2025

1 Conrad Roland: Bauen mit Raumnetzen 1. Spiel-Raumnetz + Spielstadt. Kletter- und Spiel-Geräte aus räumlichen Seilnetz-Konstruktionen. Vom Bau-Spiel der Kinder im Spiel-Raumnetz zum Stadt-Bau-Spiel im Wohn-Raumnetz. Berlin 1971 [Selbstverlag]

2 Götz Aly: Zum Tod des Architekten Conrad Roland. Berliner Zeitung, 13.10.2020.

3 Ebd.

4 Wie ein Ingenieur Spielgeräte-Hersteller wurde. Deutsche Bauzeitung 8/79, S. 45.

5 Anna Teut: Berliner Spielparadies für Kletterkinder. DIE WELT (76), 31.3.1971.

6 Roland (1971): Bauen mit Raumnetzen 1, S. 4.

7 Ebd., S. 25.

8 Vgl. Ebd., S. 31.

9 Ebd.

10 Ebd.

1971 veröffentlichte Conrad Roland seinen ersten Katalog im Selbstverlag: ein kopiertes und geheftetes Heft mit Skizzen, Konstruktionsplänen und Überlegungen zur Idee des Spielens als aktive, körperliche und gestalterische Raumerfahrung. Der Katalog spannte einen inhaltlichen Bogen von allgemeinen Überlegungen zu städtischen Spielräumen über Klettertechniken, Netzarten und Konstruktionsprinzipien bis hin zu Sicherheitsaspekten, Typenvarianten und modularen Erweiterungen.

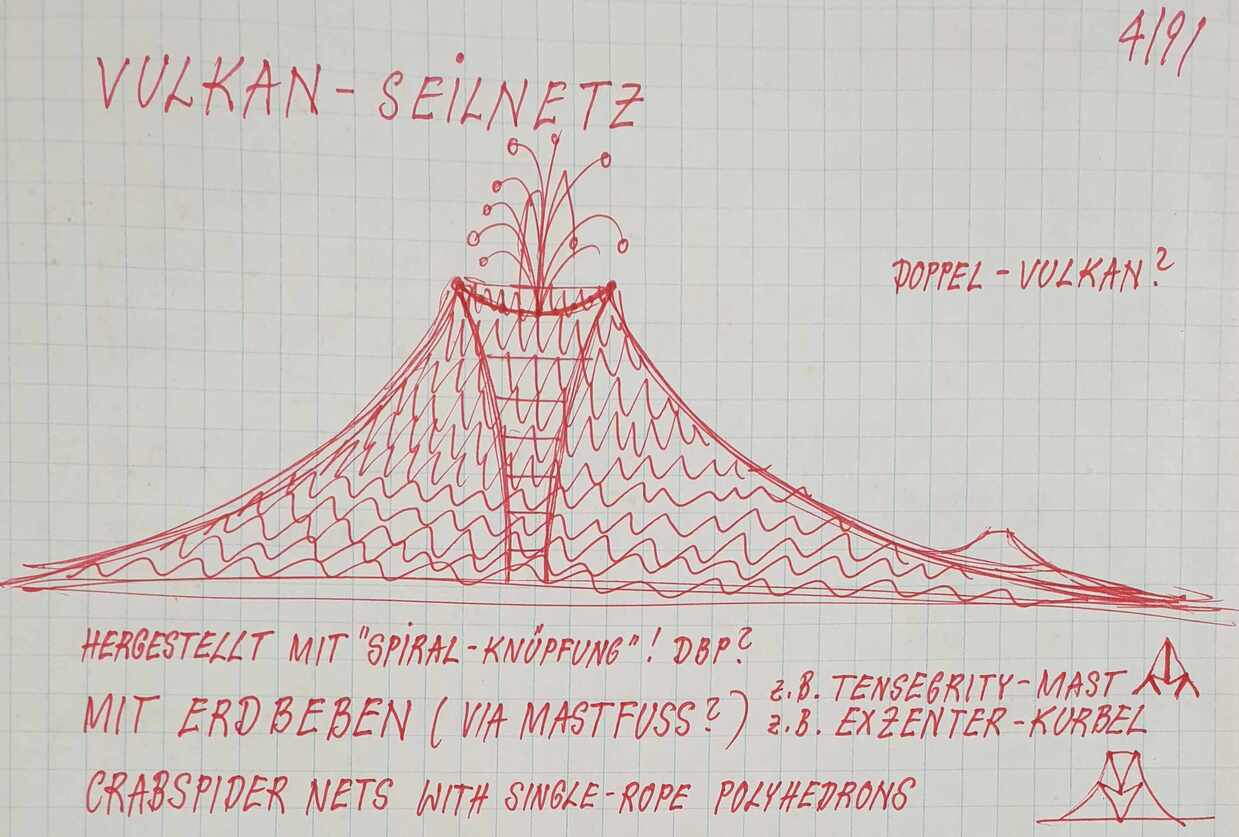

Selbst nach dem Verkauf seiner Firma im Jahr 1985 arbeitete Roland weiter an der Entwicklung seiner Raum- und Seilnetze. Als unermüdlicher Tüftler erprobte er neue Materialien, verbesserte Spannsysteme und entwickelte modulare Erweiterungen. Hinzu kam eine zunehmend ausgefeilte spielerische Dramaturgie: Das Netz wurde nicht mehr nur als Kletterstruktur verstanden, sondern als gestaltbarer Erlebnisraum – wie hier in der Form eines Vulkans.